|

Die Neuen Kammern Einführung |

mutatas dicere formas Wie klangen Ovids Metamorphosen? |

|

Marita Müller

Die Neuen Kammern: Einführung

Ein außergewöhnliches Beispiel der

künstlerischen Rezeption von Werken Ovids sind die Metamorphosen-Reliefs

in der Ovid-Galerie

in den Neuen Kammern. Die Neuen Kammern sind das kleine Fest- und Gästeschloss von

Friedrich II. (regierte 1740-1786) im Park von Potsdam-Sanssouci. Sie

entstanden 1771-1774/5 durch den von Georg Christian

Unger (1743-1799) geleiteten Umbau des 1747

durch Georg Wenzeslaus von

Knobelsdorff (1699-1753) errichteten Orangeriehauses

südwestlich des Schlosses Sanssouci.

Die Neuen Kammern (Ansicht von Süden; dahinter: Historische Mühle)

(Foto © Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg)

Die

Ovid-Galerie, eine der berühmtesten Galerien des friderizianischen Rokoko,

gehört neben der Blauen Galerie, dem Buffet-Saal und dem Jaspis-Saal

zu den

Festsälen, die 1773-1774 ausgestaltet wurden. Ebenso wie die Konzertsäle

in den Schlössern Rheinsberg, Sanssouci oder dem Neuen Palais (im Park

Sanssouci) wurde die

Ovid-Galerie mit Darstellungen aus den Metamorphosen des römischen Dichters

Ovid (43 v.Chr.

– ca. 17 n.Chr.) geschmückt. Sie waren eine der Lieblingslektüren des preußischen

Königs.

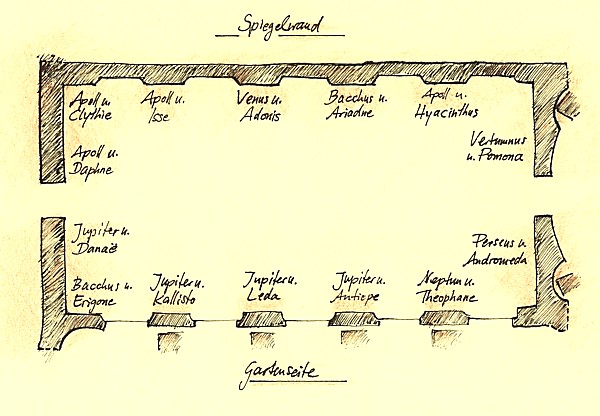

Grundriss der Neuen Kammern

(Quelle: Die Neuen Kammern im Park Sanssouci, hrsg. von der Generaldirektion der Staatlichen Schlösser und Gärten Potsdam-Sanssouci, Potsdam-Sanssouci 1987, S. 16)

Die vergoldeten, fast lebensgroßen Stuckreliefs der Ovid-Galerie wurden

nach dem Entwurf von Johann Christian

Hoppenhaupt (1719-1778/86)

von den Bayreuther Bildhauer-Brüdern Johann David

Räntz (1729-1783) und Johann

Lorenz Wilhelm Räntz (1733-1776) ausgeführt. Sie zeigen an der südlichen

Gartenseite, an der nördlichen Spiegelwand und an den Schmalseiten

vierzehn unterschiedliche Geschichten. Die Liebesgeschichten Jupiters und

Apolls beherrschen in freizügiger Darstellung die Galerie. In figürlicher

oder thematischer Symmetrie dazu stehen die erotischen Abenteuer von

Neptun, Bacchus und Venus, zu denen Szenen wie die „Befreiung

Andromedas“ und die „Verführung Pomonas“ kommen, bei denen das erzählende

Moment überwiegt.

Ovid-Galerie: Grundriss mit Metamorphosen-Motiven

(Zeichnung © Nina Mindt / Mutatas dicere formas: Ovid-Projekt Berlin/Potsdam)

Die Metamorphosen werden in jeweils unterschiedlichen Phasen gezeigt. So

verwandeln sich auf den Reliefs der Spiegelwand zumeist die Geliebten der

Göttinnen und Götter in eine florale oder astrale Gestalt. Eifersucht,

Zurückweisung, aber auch die glückliche Liebe der Götter mit Sterblichen

sind Motive dieser Metamorphosen, so bei Apoll und Clytie, Apoll und

Hyazinth, Bacchus und Ariadne, die zum Weiterleben der Geliebten in

einer verwandelten, meist floralen Gestalt führen. Auf der Gartenseite

sind es hingegen die Götter, die sich – zumeist in Tiere – verwandeln.

Diese Metamorphosen sind Mittel zur Verführung und verhelfen dem

erotischen Verlangen der Götter zur Befriedigung.

Ovid-Galerie (Blick nach Osten)

(Foto © Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg)

Die Metamorphosen-Reliefs der Ovid-Galerie reihen sich somit in ihrer

thematischen Auswahl in den für die künstlerische Ausgestaltung einer

herrschaftlichen Sommerresidenz des 18. Jahrhunderts typischen idyllischen und

bukolischen Themenkreis mit göttlichen Liebesgeschichten ein. Diese Thematik

des höfischen Arkadien dominierte die Konzertsäle

Friedrichs des Großen.

Aufgrund ihrer formalen und stilistischen Gestaltung stellen die Reliefs

zugleich den Höhepunkt der Ovid-Rezeption unter

Friedrich II. und im

Kontext ihrer Aussagekraft das wohl repräsentativste Beispiel der unter

diesem Monarchen noch präsenten absolutistischen Apoll- und Jupiterikonographie dar.

Copyright © 2004, Mutatas dicere formas: Ovid-Projekt Berlin/Potsdam

Zuletzt aktualisiert: 12.11.2004